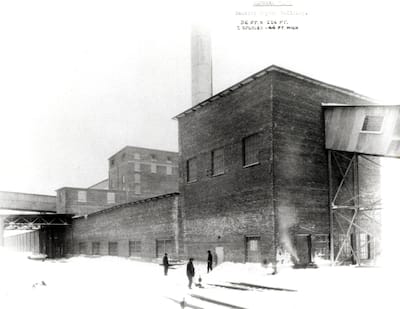

La première usine d’aluminium, à Shawinigan, en 1901, a marqué le début d’une longue relation entre ce métal et le Québec industriel.

On trouve à Arvida, au Saguenay, le premier pont routier au monde entièrement construit en aluminium. Il a été reconnu par une association internationale de métallurgie comme l’un des 156 sites historiques d’une prestigieuse liste qui compte la tour Eiffel de Paris et la statue de la Liberté de New York.

«On peut presque dire que l’aluminium est le métal national du Québec», lance Lucie K. Morisset, professeure à l’UQAM, qui connaît bien le métal le plus abondant de planète, qui compose 8% de la croûte terrestre.

Historienne de l’architecture spécialisée dans l’étude des villes et du patrimoine urbain, Mme Morisset rappelle que le Québec a tôt fait d’attirer l’attention des promoteurs industriels qui découvraient au début du 20e siècle le potentiel inouï de ce métal trois fois plus léger que l’acier.

Pas de pépites

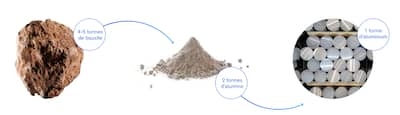

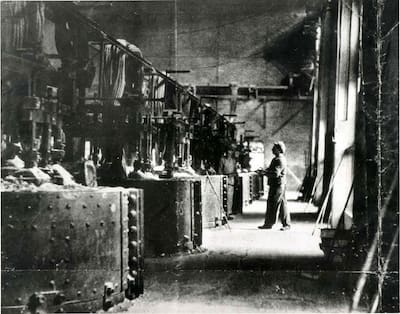

Le problème de l’aluminium, c’est qu’il ne vient pas sous forme de pépites comme l’or ou d’autres métaux. Il est toujours associé avec d’autres éléments dans un minerai, le plus commun étant la bauxite. Pour l’extraire et en faire des lingots, il faut d’abord chauffer le minerai à très haute température, puis recueillir l’aluminium par électrolyse, ce qui requiert beaucoup d’énergie. On peut y arriver avec des hydrocarbures comme dans plusieurs pays, ou avec un courant électrique comme au Québec.

La première aluminerie (un mot inventé au Québec) n’a pas été inaugurée au Saguenay, mais en Mauricie. On est en 1901 et l’hydroélectricité en est à ses premières armes. Le transport d’énergie est encore embryonnaire, c’est la raison pour laquelle on doit installer l’usine à côté de la centrale…

C’est à partir de l’expertise acquise dans cette installation qu’on développera la «vallée de l’aluminium» au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’usine d’Arvida célèbre le centenaire de sa construction l’an prochain.

Alcan – aujourd’hui Rio Tinto – a eu carte blanche pour harnacher le bassin versant du lac en fonction de ses besoins. Ce réseau est le seul à échapper à ce jour au monopole d’Hydro-Québec dans les grands réservoirs.

Quelques crises

Assurant de nos jours 30 000 emplois au Québec, l’aluminium n’a pas toujours fait l’unanimité. Le développement de «lingots d’électricité», comme l’illustre le vétérinaire Daniel Martineau, a produit une immense quantité de polluants qui ont mené le béluga du Saint-Laurent au bord de l’extinction. Ce mammifère a développé des cancers qu’on a observés chez les humains de la vallée les plus exposés.

Durant les années 1940 et 1950, les travailleurs d’Alcan ont déclenché plusieurs grèves importantes pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Dans les années 1970 et 1980, des groupes environnementalistes ont voulu stopper l’expansion des alumineries en raison de la pollution de l’air et de l’eau.

Au cours des 25 dernières années, des citoyens se sont opposés aux projets d’expansion d’alumineries.